1概述(電路類別、實現主要功能描述):

本電路采用

熱敏電阻檢測基板溫度,熱敏電阻阻值隨基板溫度變化而變化,熱敏電阻阻值的變化導致運放輸入電壓變化,從而實現運放的翻轉控制PWM芯片的輸出,進而將模塊關閉。

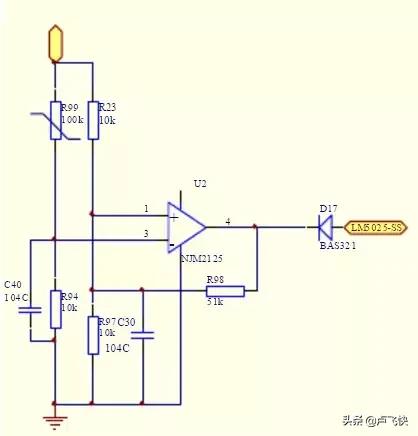

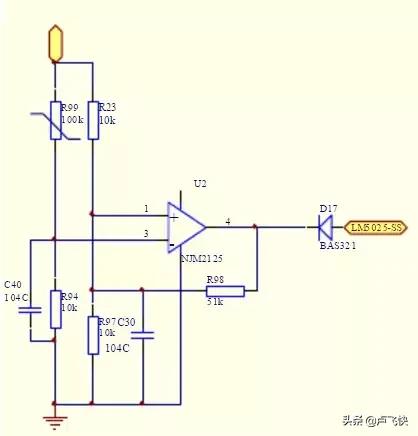

2電路組成(原理圖):

3工作原理分析(主要功能、性能指標及實現原理,關鍵參數計算分析):

R99熱敏電阻是負溫度系數熱敏電阻,常溫時,R99=100k,R99與R94的分壓0.45V為U2運放的負輸入,遠低于運放的正輸入2.5V(R23與R97分壓),因此運放的輸出是高電平,對LM5025的SS端無影響,模塊正常工作。

隨著基板溫度升高,R99電阻阻值減小,當減小到一定值時,使得運放的負輸入大于正輸入時,運放輸出低電平,將LM5025的SS拉低,從而關閉模塊輸出;溫度保護點可以適當調整R94,R23,R97的阻值而相應地調整。

模塊關閉輸出后(過溫保護),基板溫度會降低,R99阻值會增大,運放的負輸入會降低,為使運放的正常翻轉,引入電阻R98,原理是運放輸出低后,R98相當于與R97并聯,將運放的基準變低,拉開運放正負輸入的電壓間距,從而實現溫度回差。比如基板溫度90℃時保護,80℃時開啟。

4關鍵參數計算分析

4.1運放正輸入電壓:VR97=Vref2=5/(1+R23/R97)=5/(1+10/10)=2.5V

4.2運放負輸入電壓VR94+0.007=VR97=5*R94/(R99+R94)+0.007,

4.3得出溫度保護時熱敏電阻的阻值:R99(t)=(Vref*R24/(Vref*R97/(R23+R97)-0.007))-R94

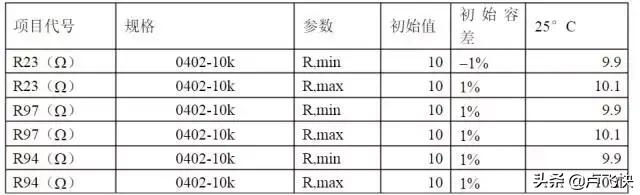

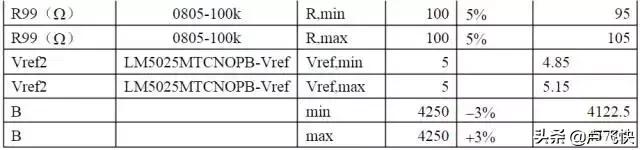

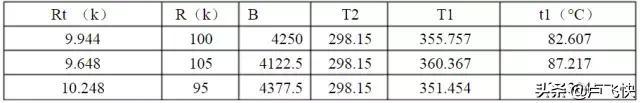

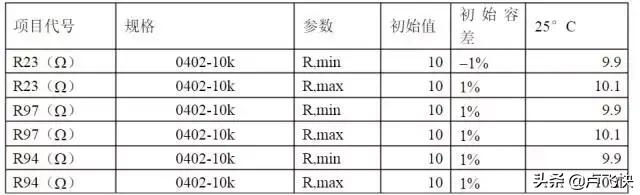

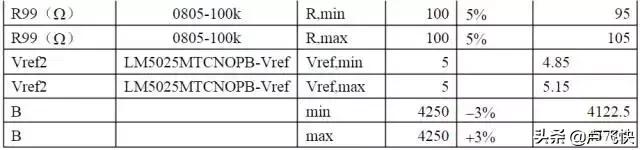

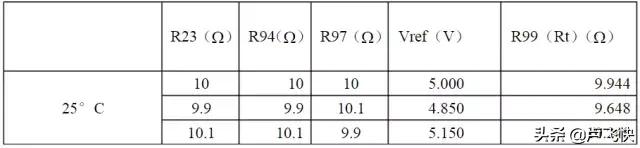

4.4考慮容差時的計算見下表:

4.5過溫保護時,R99的值

4.6R99-SDNT2012X104J4250HT(F)是負溫度系數的熱敏電阻,25°C時100k,過溫保護時阻值10k左右(見上表),計算溫度為:

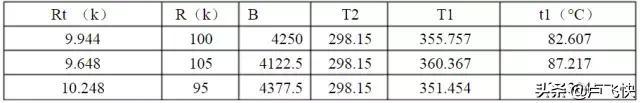

Rt=R*e(B(1/T1-1/T2))T1=1/(ln(Rt/R)/B+1/T2))

T2:常溫25°C,上式中T2=273.15+25=298.15;B:4250±3%;R:25°C時的電阻值,100k,計算出的T1值也是加了273.15后的值,因此下表中t1=T1-273.15,是攝氏度。Rt:溫度變化后的阻值,10k,9.704k,10.304k,見上表

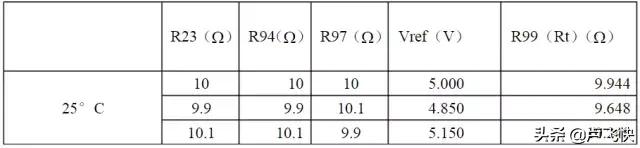

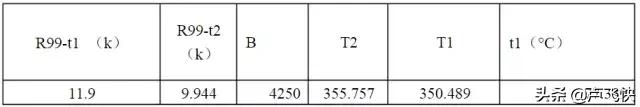

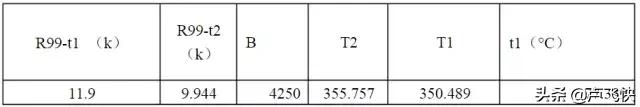

4.7回差

運放輸出低后,電阻R98(51k)就并在R97上,將基準拉低,新的基準電壓Vref1=Vref*(R98//R97)/(R23+R98//R97)=2.28V達到2.44V時,R99的阻值R99=Vref*R94/Vref1-R94=11.9kR99達到10.49k時,溫度按下表計算

溫度回差=82.6-77.3=5.3℃

5電路的優缺點

優點:溫度保護點及溫度回差很容進行調整

缺點:溫度準確度偏低

電路比采用溫度開關略復雜

溫度保護時反映的是熱敏電阻附近的基板溫度,不能反映模塊的高器件的溫度,不過這可以在設計時解決,比如基板溫度在90℃保護,實際板上器件高溫度已達130℃,就可以適當調整溫度保護點,從而起到保護作用。

6應用的注意事項

盡量將熱敏電阻放置在發熱器件附近。

PTC熱敏電阻大致上分為高分子PTC熱敏電阻和陶瓷PTC熱敏電阻。高分子PTC熱敏電阻是指其材料為有機聚合物搭配導電粒子進行使用;而陶瓷PTC熱敏電阻則主要以無機粒子(如碳酸鋇等)搭配使用的。它們之間的差別在于:高分子PTC熱敏電阻與陶瓷PTC熱敏電阻的初始阻值、動作時間(對事故事件的反應時間)以及尺寸大小均在顯著差別,且在具有相同維持電流的高分子PTC熱敏電阻與陶瓷PTC熱敏電阻相比,高分子PTC熱敏電阻尺寸更小、阻值更低,同時反應更快。

熱敏電阻的伏安特性即電流-電壓特性,簡寫為U-I特性。它表示在熱敏電阻兩端施加的電壓和通過熱敏電阻的電流在熱敏電阻與周圍介質達到熱平衡時,即加在熱敏電阻上的電功率與耗散功率相等時的相互關系。

電源電路通電的瞬間,外部電源的能量首先轉移到輸入濾波電容上。使用

NTC熱敏電阻既可以限制浪涌電流,同時在溫度升高的時候阻值變低,從而減小NTC熱敏電阻本身的功耗。后,可以使用繼電器等外圍電路進一步降低NTC熱敏電阻作為限流電阻的功耗。

溫度檢測——利用熱敏電阻阻值隨溫度變化的特性,使用電阻進行串聯分壓,送人ADC檢測,通過單片機計算相應的電壓對應的溫度,顯示溫度或者控制其他設備。

其原理是NTC熱敏電阻在剛上電時,具備一定的電阻值,可以限定流過電路的電流,抵抗浪涌。隨著通電時間加長,NTC熱敏電阻發熱,電阻變小,又不會影響后續電路工作,不會損耗過多能量。